Artist Parvāne

Album 『Parvāne』

Tracklist

01. 蛾の死

02. 追試

03. 毛毛蟲放克

04. 見てるだけの拷問

05. 十三月の鯨

06. 御破算

07. 浮く家

Album 『Parvāne』

Tracklist

01. 蛾の死

02. 追試

03. 毛毛蟲放克

04. 見てるだけの拷問

05. 十三月の鯨

06. 御破算

07. 浮く家

2022年に復活を控えている現代プログレ界の重鎮Porcupine Treeの頭脳スティーヴン・ウィルソンのこれまでのソロ活動において、彼はPTでは手が出せないような数多くの実験的なアプローチを自身の楽曲に取り入れてきた。それを象徴する一つがヒップホップからの影響である。わかりやすい所では、昨年リリースしたソロ作の『The Future Bites』において、同年にイェに改名したカニエ・ウェストの“On Sight”をオマージュした楽曲が見受けられた。そのようにして、いわゆるプログレとヒップホップという相容れないと思われた二つの音楽ジャンルの垣根を超えた調和、それはSWソロにおける実験性が行き着くところまでたどり着いた=「終着点」を意味していた。

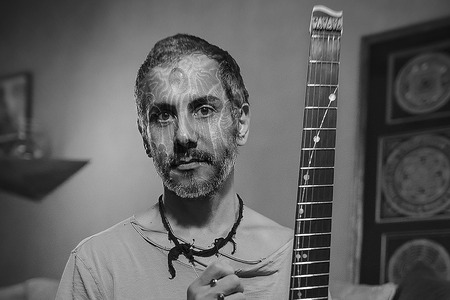

何を隠そう、PTのスティーヴン・ウィルソンが60年代の伝統的なプログレッシブ・ロック側からヒップホップの解釈をもって現代的にアプローチしたオルタナティブなエンジニア兼プロデューサー兼ミュージシャンならば、言わばSWの逆の立場すなわちヒップホップ側から伝統的なプログレッシブ・ロックの解釈を現代音楽のヒップホップに落とし込んだエンジニア兼プロデューサー兼ラッパーこと、試金(Sicken)氏が昨年5月に立ち上げた音楽プロジェクト、その名も蛾を意味するParvāneである。

マスタリングや一部の楽器以外ほぼ全ての楽曲制作を試金氏が担っているParvāneの音楽は、例えるなら東京のヒップホップユニットDos Monosと共振するオルタナティブなヒップホップイズムとデスメタルやハードコア/パンクに精通する暴虐性および反骨心、そしてPorcupine TreeやDeftonesに精通するニューウェイブ/プログレ/ネオサイケ/インダストリアル/フュージョンを経由したシンセやギターによるアレンジがエクストリーム合体した、もはやアヴァンギャルドやエクスペリメンタルという生半可な言葉じゃ説明できない言語化不可能なほど前衛的、それこそ既存のヒップホップにおける常識や概念をぶっ壊して、ヒップホップの存在を超越的(transcendental)な領域にアセンションする事に成功している。

ヒップホップとプログレの邂逅と聞いて真っ先に思い出されるのは、やはりトラックメイカーである荘子itがフリージャズやプログレの解釈を現代ヒップホップに落とし込んだDos Monosがその最たる存在だが、このParvāneはもっと直感的に60年代および70年代のプログレッシブ・ロックをヒップホップのフォーマットに落とし込んだ、いわゆる転調や変拍子を織り込んだプログレならではのバンドサウンドをトラックの基準としている。その音楽的な面も含め、既存のヒップホップから一線を画していると思ったのは、それこそヒップホップ特有の文化であるフィーチャリング文化やサンプリングを一切踏襲していない点にある。そのDeftonesの影響下にある歪んだギターサウンドをはじめ、ドラムやベース、そしてシンセという一般的なロックバンドでも馴染み深い楽器が織りなす、ロック畑でも余裕で通用するトラックメイキングにしても、少なからず既存のヒップホップ畑の中で甘んじているラッパーには実現不可能なサウンドメイキングは、このParvāne最大のオリジナリティであり、同時にそれは試金氏のアイデンティティに直結する事柄でもある。

また、試金氏は「文芸誌「文芸思潮」の第17回現代詩賞に投稿され、総数732作もの応募の中から最終選考の候補作となり、佳作を受賞している」という経歴の持ち主でも知られる。そんな試金氏にとって処女作となる本作においても、その12~14世紀イスラーム哲学の流れを汲んだ独創的なリリックをはじめ、「処女膜」などの赤裸々なワードセンスやフロウの刻み方も俄然Dos MosnosのMC没を彷彿とさせ、中でも“プレイヤーとしての試金氏”と対になる“ラッパーとしての試金氏”その特異性、および思想的な一面を垣間見せる#3“毛毛蟲放克”の(某ドラえもんや某虫ポケモンも登場する)演劇あるいは“試金氏なりのポエトリーラップ”というより一種の現代的な落語パートにおける「お前が安倍晋三なら、俺はエイブルトンライヴだ。お前が竹中平蔵なら、俺は竹内朋康だ。お前が菅義偉なら~」という詩人ラッパーらしいリリックの説得力ったらない。なお、その三島由紀夫が憑依したかのような火の玉リリックに被さるようにして、心のなかでフィーチャリング俺が「ベーシックインカムカムイン!ベーシックインカムカムオン!」みたいなエアフロウを刻んでいる模様。

まるで村の入口に「日本国憲法この先通じず」みたいな看板がそびえ立ってそうな辺境の田舎で夜な夜な執り行われる奇祭、それこそGEZANに肉薄するオルタナティブな奇祭の幕開けを飾る#1“蛾の死”からして、開口一番PTの『Fear Of A Blank Planet』を彷彿とさせるサイケデリックなシンセとノイズロック的なギター、そしてこの奇祭を演出する長である試金氏のGulchばりにオカルティックでパンキッシュなポエトリーリーディングが、Diskordばりにカオティックな不協和音(dissonant)を狂奏する一種のハードコア・ヒップホップあるいはエクストリーム・ヒップホップで、オートチューンを効かせた試金氏のガナリ声やアコースティックなギターを神事的に駆使しながら俄然サイケに揺らめくシンセを強調した#2“追試”、グリッチ/ノイズ/インダストリアルな側面とジャズ/フュージョン的な側面が調和した#4“見てるだけの拷問”、不協和音を奏でるサイケデリックなシンセから突如Deftones級のギターのヘヴィネスが全てをなぎ倒していく#5“十三月の鯨”など、そのオルタナティブなインストゥルメンタルや非凡な楽曲構成はもとより、ロックミュージックならではのリズムやグルーヴの刻み方からは彼の類稀なる才能を伺わせる。

全7曲トータル約46分、そのうち3曲が8分を超える長尺という既存のヒップホップからは到底考えられないプログレッシブかつ前衛的な本作において、そのヒップホップとプログレの邂逅が最も顕著に表現されている約10分に及ぶ#6“御破算”は、PT然としたネオサイケなシンセと打ち込みをフィーチャーしたイントロから、後期SWソロを彷彿とさせるオルタナティブ・ヘヴィなギターリフやキング・クリムゾンもビックリのセンスしかない変拍子および転調を惜しげもなく盛り込んだプログレを極め尽くしたようなサウンディングを繰り広げ、終盤からGEZAN化するとトライバリックな奇祭の総仕上げとして「御破算(-5+8=3)!御破算(-5+8=3)!」と呪詛のような声劇を展開する。そして冒頭のフュージョン然としたオシャンティなニューエイジ/AORを耳にしたら本作がヒップホップだと勘づく人は誰一人としていないであろう#7“浮く家”は、このガスリー・ゴーヴァン顔負けのギタープレイを本職ラッパーの詩人が演奏していると考えただけでエモいというか、そんなプログレ脳とヒップホップ脳をマルチに兼ね備えた試金氏こそ「ヒップホップ界のスティーヴン・ウィルソン」と言っても過言ではないのかもしれない。

今回、その試金氏が当ブログの読者とのことで直接メッセージを頂いたのが事の発端っちゃ発端で、試金氏曰く主に(SWはもとより)DeftonesやUlverに関する記事の内容に賛同して頂いているとのことで、そんな筆者のような特殊な趣味嗜好を持ったブロガーのフォロワーが生み出した音楽と言ったら随分大げさだけど、少なからず当ブログの読者にもぶっ刺さること請け合いの60年代のプログレッシブ・ロックへのリスペクトと愛に溢れた音楽をやってる事には変わりなくて、それこそ当ブログにおいて決してメインストリームの扱いとは言えないヒップホップが当ブログの穴というアナ(ワームホール)を通すことで一つに繋がる、まるで男女のように相容れることのないジャンル同士の垣根を超越(transcendental)した唯一無二のヒップホップが試金氏であり、このParvāneなんですね。

この処女作は、まさにヒップホップが現代のパンク/ロックであるとされる所以、それを確信付けるようなヒップホップ=ロックな作品であり、既存のヒップホップの常識を覆す三島由紀夫並の才能に相見える事のできる傑作なので、まず当ブログの読者にこそ一聴して頂きたい所存。むしろ逆に、こんな才能の塊みたいな詩人に自分の拙い文章を読まれている事にただただ恐縮するというか、逆に感謝しかないです。とは言え、こんな奇才がアンダーグランドで埋もれてる日本のヒップホップ界隈、レベルが高すぎるのか、あるいはリスナーの審美眼が無さすぎるのかは不明というか皮肉はさて置き、とにかくある意味では2021年の年間ベストアルバムのスピンオフに位置づけられる“裏ベスト”的な一枚。

【追記】

試金氏本人様より、#7“浮く家”のギターは知り合いの人による演奏であり、それ以外の本作のギターは全て打ち込みであるとの回答がありましたので、今ここで訂正させていただきます。

この処女作は、まさにヒップホップが現代のパンク/ロックであるとされる所以、それを確信付けるようなヒップホップ=ロックな作品であり、既存のヒップホップの常識を覆す三島由紀夫並の才能に相見える事のできる傑作なので、まず当ブログの読者にこそ一聴して頂きたい所存。むしろ逆に、こんな才能の塊みたいな詩人に自分の拙い文章を読まれている事にただただ恐縮するというか、逆に感謝しかないです。とは言え、こんな奇才がアンダーグランドで埋もれてる日本のヒップホップ界隈、レベルが高すぎるのか、あるいはリスナーの審美眼が無さすぎるのかは不明というか皮肉はさて置き、とにかくある意味では2021年の年間ベストアルバムのスピンオフに位置づけられる“裏ベスト”的な一枚。

【追記】

試金氏本人様より、#7“浮く家”のギターは知り合いの人による演奏であり、それ以外の本作のギターは全て打ち込みであるとの回答がありましたので、今ここで訂正させていただきます。