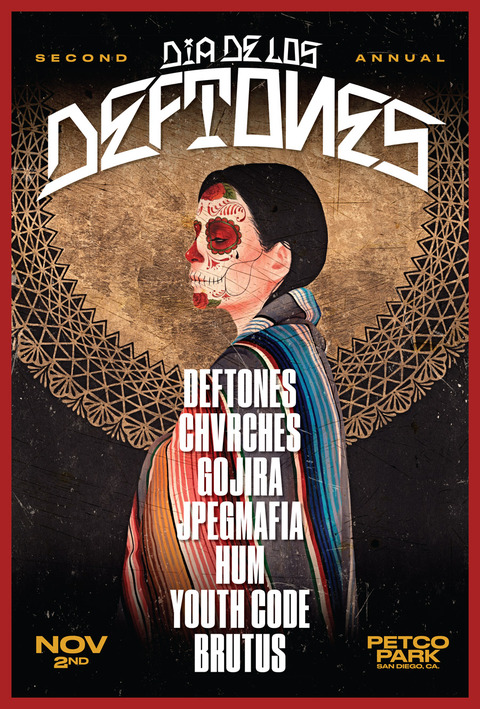

デブ豚主催のフェスにチャーチズ出演というわけで、(パワー系繋がりという意味で)デブ豚とチャーチズはまだしもGojiraとチャーチズの並びは流石にシュール過ぎて笑う(これメシュガーじゃなくてゴジラってのがキモなのかも)(このメンツの中にsukekiyoが入っても全然違和感ない)。つまり、これはもう“チャーチズはメタル”=“ローレン・メイベリーはメタル”だな!

しかし案の定、この(メタル/ラップ/ポップス/オルタナ/エレクトロごちゃ混ぜの)ラインナップに噛み付く奴=メタル界一の問題児ことHateBreedのフロントマン=ジェイミー・ジャスタとローレン・メイベリーのレスバトルがツイッター上で始まって、まずジェイミーが「なんでゴジラの上にチャーチズおんねん・・・今の音楽業界マジクソ」とつぶやくと、そのイキリツイートに対してすかさずローレンが「デブ豚が決めたラインナップやから音楽業界云々はウチ知らんし、そもそもジャンル論争は時代遅れの化石やし、そういったジャンル間のギャップを埋めていく事の方が大事やと思うし、ウチ過去に地元グラスゴーでゴジラ観てるし、デブ豚にいたっては3回も観てるし(というリアル“ローレン・メイベリーはメタル”発言からの)、“ポップ・ミュージック”やってるからって他のジャンルに理解がないわけじゃないで」という火の玉ツイートぶん投げてて、なんだろう、やっぱローレン・メイベリーには敵わねぇなって。・・・そうなんだよね、僕はローレンの超可愛いルックスなんかよりも、このカッコ良すぎる内面的な部分をリスペクトしているんだよね(嘘こけ)。

Deftones curated the lineup so I don’t know how that speaks to problems with The Music Industry. I think it’s important and powerful that they promote the idea of a diverse community and try to bridge gaps instead of being guided by limiting, antiquated ideas about genre. https://t.co/3AR1NvpKPe

— Lauren Mayberry (@laurenevemay) July 30, 2019

しかし案の定、この(メタル/ラップ/ポップス/オルタナ/エレクトロごちゃ混ぜの)ラインナップに噛み付く奴=メタル界一の問題児ことHateBreedのフロントマン=ジェイミー・ジャスタとローレン・メイベリーのレスバトルがツイッター上で始まって、まずジェイミーが「なんでゴジラの上にチャーチズおんねん・・・今の音楽業界マジクソ」とつぶやくと、そのイキリツイートに対してすかさずローレンが「デブ豚が決めたラインナップやから音楽業界云々はウチ知らんし、そもそもジャンル論争は時代遅れの化石やし、そういったジャンル間のギャップを埋めていく事の方が大事やと思うし、ウチ過去に地元グラスゴーでゴジラ観てるし、デブ豚にいたっては3回も観てるし(というリアル“ローレン・メイベリーはメタル”発言からの)、“ポップ・ミュージック”やってるからって他のジャンルに理解がないわけじゃないで」という火の玉ツイートぶん投げてて、なんだろう、やっぱローレン・メイベリーには敵わねぇなって。・・・そうなんだよね、僕はローレンの超可愛いルックスなんかよりも、このカッコ良すぎる内面的な部分をリスペクトしているんだよね(嘘こけ)。

でも、今回の件でローレンがツイートで言ってることって真理に近くて、このラインナップに象徴されるようなジャンルの垣根を超えたジャンルレスな“未来志向”の音楽こそ、BMTHが最新作の『amo』でやってる事そのものなんだよね。そうなんだよね、全ては『amo』に繋がっているんだよね。世はまさに“amo時代”なんだよね。でもちょっと待って、改めてローレンがゴジラのライブ観てる姿を想像したらクソ萌えたんだけど・・・ローレンすき。好きすぎてもう100回くらいライブ観てる気分なのに実際は一度も生で観れてないという・・・。ダメだ、これ一生観れない奴だ・・・。ともあれ、そんなチャーチズとBMTHがラインナップされている日本のサマソニすごい・・・(アツい掌返し)。